巻き爪と肉芽について

「靴が当たって痛い…」

「手術をしたのに、反対側が腫れてきた…」

そんな声を、ある高校生の男の子から聞きました。

今回は、巻き爪の手術を受けた高校生のケースをご紹介します。

🔍 巻き爪手術後、なぜまた痛みが?

その子は数か月前に巻き爪の手術を受けたとのこと。

(※手術方法はフェノール法または鬼塚法の可能性が高いと見られますが、詳細は不明です)

手術をした側は改善しているようでしたが、

反対側の爪の端が腫れて、肉芽(赤く盛り上がり化膿してしまう)ができてしまい、

歩くのも辛そうな状態です。

実際に足を見せてもらうと、こんな状態でした。

📌 放置された爪が引き起こす悪循環

話を聞くと、以前通っていた皮膚科の先生に

「爪は短くしないように」そして「爪の角は切らないように」と言われたそう。

その言葉を忠実に守るあまり、爪が切れず…

結果として

爪が指先から長く飛び出すほど伸びていました。

足の爪が指よりも出ていると

靴の中で爪の先端が押されてしまい、爪がスムーズに前に伸びることができません。

それでも爪の細胞は前に進んでいくので、爪の細胞が渋滞状態になり表面に凹凸ができてしまいます。

-

先端から常に圧迫されているため、横から亀裂も入り、さらに先端から押されているため

爪が半分以上皮膚から剥離していました。 -

痛みでガーゼを巻き、靴がキツくなり、爪がさらに圧迫される悪循環に陥っていました。

歩くたびに痛みが増し、このままでは無限ループから抜け出せないと判断しました

🛠 肉芽と痛みにはまず「除圧」

私は巻き爪補正士で、サロンでお客様に巻き爪補正も行っています。

初回のお客様で肉芽がひどく腫れて痛みがある場合は、補正は行えないため

まずは痛みの原因となっている「圧迫」を緩和=除圧する必要があります。

まずは家庭でも簡単にできる代表的な除圧方法はテーピングです。

圧迫されたお肉の部分を引き下げる方法。

市販の除圧用素材ではサイズや形が合わないことが多いため、私は医療用フェルトとテープを使用して手作りの除圧クッションを作成しました。

これを使うことで、靴との接触をやわらげ、肉芽への刺激を減らします。

痛みが和らぎ、炎症が落ち着いたら、次のステップ(補正施術)に移行できます。

✂️ 爪の切り方にも「誤解」あり

爪を切る際によく言われる「角を取ってはいけない」というアドバイスですが、すべての角を取ってはいけないわけではありません。

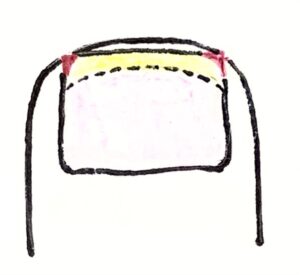

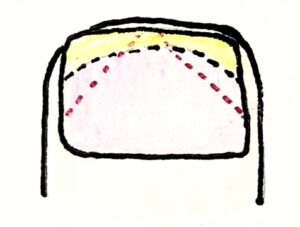

以下の図のように、爪が伸びている白い部分(フリーエッジ)=皮膚から離れて浮いている部分の角は取ってOK。

ただし、ピンク色の部分(ネイルベッド)=皮膚とくっついている部分に刃を差し込んで切ってしまうと、深爪や巻き爪、炎症など別のトラブルを引き起こす恐れがあります。

この説明は非常に誤解されやすいポイントなので、相手に説明する際はこちら側も言い方に注意が必要です。

📝 最後に

巻き爪の治療方法の一つに「手術」がありますが、手術は一度行うとやり直しができません。

ドクターも人間である以上、必ずしも完璧な結果になるとは限らず、特に爪母(爪をつくる工場)は目に見えない部分の処置になるため、巻き込み部分の爪母を完全に除去できない場合があります。

その場合は、

・再び爪が生えてくる

・変形した爪が生えてくる

・爪が生えなくなっても残った爪が細長くなる

といった結果になることがあります。

爪は全体重をバランスよく支え、歩行時の踏み込みを支える重要な役割を持っています。爪が細くなるとバランスが崩れ、それを補おうとして足首や膝に負担がかかります。

今回の選手の場合も、片側の爪を失ったことで反対側に負担が集中し、その爪が食い込むようになったと考えられます。

手術は成功すれば一度で痛みから解放されますが、やり直しがきかない分、リスクを十分に理解して判断することが必要です。

特に高校生のようにスポーツで足への負担が大きい場合、爪トラブルは起こりやすくなります。

少しでも爪の状態が気になるときは、早めにご相談ください。